Une nouvelle esthétique

C’est au début du XXe siècle que s’officialise la démarche transgressive des artistes de l’avant-garde. En repensant l’acte de peindre et de sculpter, ces derniers vont faire émerger une nouvelle ère esthétique qui caractérise l’art du XXe siècle et l’art moderne en particulier. Suite à l’invention de la photographie mais aussi à l’apparition de nouvelles sources d’inspiration, les artistes s’éloignent d’une démarche imitative et illusionniste. Le tableau cesse progressivement d’être pensé comme une fenêtre ouverte sur le monde, comme le reflet d’une observation faite à partir d’un point de vue unique. De plus, devenu enjeu de recherches et d’expérimentations, il peut faire appel pour sa réalisation à de nouvelles pratiques et à de nouveaux matériaux. Le tableau devient ainsi le lieu où s’affirment les composants plastiques. La couleur, son vocabulaire, sa matérialité, mais aussi la réalité du support, sa planéité ou encore le geste de l’artiste s’imposent. Parallèlement une réflexion sur la ligne, la forme, son rapport au fond, sur l’espace, sa profondeur et sa construction, est entamée. La question du sujet est également affrontée, aboutissant parfois à sa difficile identification voire à sa disparition. Ainsi, les artistes du XXe siècle par leurs nouvelles propositions confortent la définition du tableau telle que le peintre et le théoricien Maurice Denis l’énonçait dès 1890 : « Avant d’être un cheval de bataille, une femme nue, ou une quelconque anecdote, un tableau est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées ».

La couleur libérée

Peint durant l’été 1906 lors d’un séjour au Havre, Le Yacht anglais révèle les nouveaux choix esthétiques de Raoul Dufy. Suite à la découverte des œuvres d’Henri Matisse aux salons des Indépendants et d’Automne de 1905 où l’artiste pousse à son maximum l’intensité colorée, Dufy abandonne la pratique d’une peinture impressionniste au profit d’une peinture construite par la couleur. La primauté accordée à celle-ci et la simplification de la ligne et du dessin, remarquables au sein de la composition, permettent de rattacher cette œuvre au fauvisme, mouvement qui rassemble entre autres aux côtés de Matisse ( ), André Derain, Albert Marquet ou encore Maurice de Vlaminck. Se réclamant des audaces chromatiques de Van Gogh et de Gauguin, ils privilégient l’emploi de couleurs pures et vives qu’ils appliquent de préférence en aplats.

), André Derain, Albert Marquet ou encore Maurice de Vlaminck. Se réclamant des audaces chromatiques de Van Gogh et de Gauguin, ils privilégient l’emploi de couleurs pures et vives qu’ils appliquent de préférence en aplats.

Désireux de créer une exaltation colorée plus intense, ces peintres s’appuient sur les expérimentations menées par le chimiste Michel-Eugène Chevreul à partir du cercle chromatique. En 1839, celui-ci élabore sa théorie sur la loi des contrastes simultanés qui consiste à associer de manière quasi systématique à chacune des couleurs primaires sa complémentaire pour en augmenter son intensité. En privilégiant, en 1923, cette juxtaposition de couleurs qui ne doivent plus rien à l’imitation, pour Tête de femme ‘Méduse’, Lumière et Ombre, le peintre russe Alexeï von Jawlensky, provoque une vibration colorée qui, tout en fascinant le spectateur, traduit le pouvoir pétrifiant du regard de la gorgone.

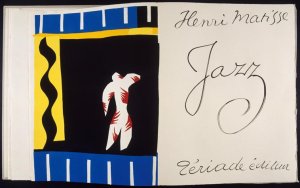

Devenu élément primordial de la construction du tableau, la couleur peut participer, comme dans Jeune femme en blanc, fond rouge de 1946 d’Henri Matisse, à en définir l’espace, les formes et les effets de matière. Dans cette œuvre, elle crée également une sensation de lumière qui montre combien le peintre est réceptif au concept de couleur-lumière. Profitant de l’expérience nouvelle des gouaches découpées, qui sont à la source du livre  , cette composition, parmi les dernières peintures de chevalet de Matisse, le montre attentif aux ressources de la couleur et aux sensations qu’elle produit. Il en va ainsi du grand aplat de rouge au sol qui participe à définir l’espace où se situe la figure simplifiée du modèle. Semblant se dilater à partir d’un rectangle bleu marine, la surface colorée paraît basculer vers le regard du spectateur rappelant ainsi la planéité de la toile.

, cette composition, parmi les dernières peintures de chevalet de Matisse, le montre attentif aux ressources de la couleur et aux sensations qu’elle produit. Il en va ainsi du grand aplat de rouge au sol qui participe à définir l’espace où se situe la figure simplifiée du modèle. Semblant se dilater à partir d’un rectangle bleu marine, la surface colorée paraît basculer vers le regard du spectateur rappelant ainsi la planéité de la toile.

Peindre, c’est aussi travailler une matière : la matière-couleur. C’est utiliser son aspect concret, brut, comme on le voit chez Jean Dubuffet dans son Paysage blond de 1952 ou encore chez Jean Fautrier dans son travail sur les hautes pâtes, dans My Fair lady de 1956 par exemple. Evoquant celui du sculpteur, le geste du peintre s’inscrit dans la matière et laisse son empreinte, sa trace dans l’épaisseur.

Peu à peu, la liberté des artistes les conduit à dépasser les matériaux classiques et à employer de nouveaux médiums (Ripolin, peinture acrylique, peintures industrielles, etc.) mais aussi différentes matières (sable, goudron, papier, etc.). De même, pinceaux, brosses ou encore couteaux à palette peuvent laisser place à de nouveaux outils tels que simples bâtons et spatules. Il en est ainsi pour Pierre Soulages qui dès le début de son travail artistique préfère, quand il n’en invente pas de nouveaux, détourner et récupérer les outils des peintres en bâtiment, ouvrant ainsi le champ des possibles comme le montre Peinture 181 x 244 cm, 25 février 2009. Créé avec de la peinture acrylique, médium dont le séchage est plus rapide que l’huile et que l’artiste privilégie à partir de 2004, ce triptyque révèle comment le peintre inscrit à l’aide de ses outils, la trace de son geste dans les épaisseurs de la couleur noire qui recouvre la totalité de la composition. Selon l’état de surface de la matière, mate ou brillante, lisse ou striée, la réflexion de la lumière fait naître des valeurs différentes de noirs gris ou de noirs profonds. Représentative d’une nouvelle manière de peindre que Soulages développe depuis 1979 et qu’il nomme « noir lumière », puis à partir de 1990 « outrenoir », Peinture 181 x 244 cm, 25 février 2009 montre l’artiste guidé par la lumière qui naît au cours de son travail.

Lignes, formes et construction de l’espace

Si, à partir du début du XXe siècle, la radicalité du changement dans l’utilisation des couleurs s’accompagne d’un processus de simplification des lignes et des formes, la composition des œuvres atteste également d’une déconstruction de l’espace perspectif.

Déjà perceptible à la fin du XIXe siècle dans certaines créations impressionnistes, mais aussi dans celles de Gauguin ou de Van Gogh, cette tendance, qui s’accentue avec la peinture de Cézanne, s’affirme dans les œuvres de l’avant-garde et des cubistes en particulier. Suite à la rétrospective consacrée au maître d’Aix, au salon d’Automne de 1907, ces derniers s’engagent dans une recherche plastique caractérisée par une organisation plus géométrique des formes et une déconstruction de l’espace pictural traditionnel.

Dans le Violon de Georges Braque, daté de 1911, la forme de l’instrument de musique, suggérée par un jeu de lignes courbes ou rectilignes, apparaît éclatée et ouverte, proposant une continuité avec l’espace qui l’entoure. Animés par un jeu identique de facettes et de camaïeux de gris et de bruns, la forme du violon et le fond de la toile se confondent. Un effet renforcé par le choix d’un format ovale pour la toile. En éliminant les coins du tableau, zones neutres qui donnent souvent l’illusion d’un fond en retrait, Georges Braque s’efforce d’annuler la troisième dimension. Ainsi le violon donné en titre au tableau n’apparaît-il que progressivement, à condition que le spectateur le reconstitue mentalement à partir des fragments représentés dispersés dans l’espace pictural.

C’est également ce rapport entre la forme et le fond que questionne Fernand Léger dans Les Deux femmes au bouquet de 1921, comme le dévoilent les formes stylisées et géométriques qui composent aussi bien les corps que les éléments du décor, les amalgamant les uns aux autres. Installées dans un intérieur animé par de nombreux aplats de couleurs, les figures féminines apparaissent figées dans un espace à la profondeur réduite. En 1948, c’est un espace indéfini que Maria Helena Vieira da Silva élabore pour son tableau La Véranda. Elle utilise un réseau de lignes et de plans qui fragmente l’espace et dévoie la perspective. Si par le jeu des carreaux situés sur le bord gauche de l’œuvre, l’artiste affirme le plan même de la toile, elle invite également le spectateur, par le jeu des lignes orthogonales et des couleurs, à suivre le creusement de l’espace et à expérimenter une profondeur illusionniste. Enfin, toujours selon cette démarche qui consiste à construire et déconstruire simultanément l’espace, Vieira da Silva, par des effets de transparence suggère à droite du tableau, la présence de la véranda – titre de l’œuvre, attirant ainsi le regard vers un nouvel espace, au-delà du cadre.

Quant à Francis Bacon, c’est l’espace circulaire de l’arène, structuré par des lignes et de larges plages colorés, qu’il privilégie pour mettre en scène le combat de l’homme et de l’animal dans son Étude pour une corrida n°2, de 1969. Toutefois, en définissant le premier et l’arrière plan de la composition par un aplat orangé identique et en prolongeant l’arène au-delà de ses limites réelles, Bacon dévoie la perspective et déconstruit l’espace pictural traditionnel. Et, souhaitant introduire le spectateur dans l’espace de l’œuvre ainsi créé, le peintre a, comme à son habitude, placé une vitre devant sa toile, qui tout en tenant le regardeur à distance, l’implique par son reflet dans la composition.

De la représentation à la non figuration

C’est en 1913, à la suite de recherches menées sur l’agencement des couleurs sur la toile, que Robert Delaunay, nourri des théories du chimiste Michel-Eugène Chevreul, réalise sa composition Disque qui le situe parmi les pionniers de l’abstraction. Ainsi le peintre rejoint-il les démarches de certains artistes tels que Wassily Kandinsky ( ) qui à partir des années 1910, en viennent à renoncer à la figuration et réalisent des œuvres abstraites (voir aussi Mondrian,

) qui à partir des années 1910, en viennent à renoncer à la figuration et réalisent des œuvres abstraites (voir aussi Mondrian,  ). Comme l’atteste Rythme de 1934, c’est au début des années 1930, que Delaunay opte définitivement pour ce mode d’expression. A l’intérêt porté à la couleur, s’adjoint celui pour la forme circulaire. Des couleurs et des formes par l’intermédiaire desquelles le peintre instaure une sensation de lumière et de mouvement. Ainsi, l’art abstrait explore les possibilités plastiques des couleurs, des lignes et des formes, leur association et leur confrontation constituant désormais le sujet propre de l’œuvre.

). Comme l’atteste Rythme de 1934, c’est au début des années 1930, que Delaunay opte définitivement pour ce mode d’expression. A l’intérêt porté à la couleur, s’adjoint celui pour la forme circulaire. Des couleurs et des formes par l’intermédiaire desquelles le peintre instaure une sensation de lumière et de mouvement. Ainsi, l’art abstrait explore les possibilités plastiques des couleurs, des lignes et des formes, leur association et leur confrontation constituant désormais le sujet propre de l’œuvre.

Par la suite, le geste du peintre mais aussi la matière, sa fluidité ou bien au contraire son épaisseur sont également pris en compte comme le montre Sans titre (Le Cheval majeur), 1945 (?) de Bram van Velde. C’est au cours des années 1930 que ce peintre d’origine hollandaise, dont l’œuvre se développe sur la scène artistique française, aborde l’abstraction. Ce sont ses recherches sur le thème de la nature morte qui le conduisent progressivement à se détacher de la figuration pour développer une peinture abstraite. Malgré son titre, le tableau ne fait aucune allusion au monde visible. L’œuvre repose seulement sur les éléments plastiques caractéristiques du vocabulaire de l’artiste, soit un jeu de diagonales, d’horizontales, de cercles, de triangles et de motifs en V réalisés à l’aide d’un médium plutôt fluide qui crée par endroits des coulures et laisse percevoir le cheminement du pinceau.

Après la Seconde Guerre mondiale, la peinture abstraite connaît une évolution importante. À une abstraction où prédominaient les formes géométriques, succède un mode d’expression qui privilégie le signe, trace du geste de l’artiste mais aussi de l’expérience, de l’émotion vécue par celui-ci. Ainsi, révélatrice de l’émergence de l’abstraction lyrique, T.1955-33, réalisé par Hans Hartung en 1955, présente, sans volonté d’investir la totalité de la toile, un fond bleu-noir énergiquement brossé sur lequel Hartung a improvisé une série de gestes picturaux : un faisceau de lignes dont l’orientation est confirmée par trois larges touches d’un noir profond.

La même année, La Cathédrale de Nicolas de Staël, révèle par les formes allusives utilisées pour représenter le monument, comment le peintre, après avoir élaboré au cours des années 1940 une œuvre abstraite, opère depuis le début des années 1950, une synthèse très personnelle entre abstraction et figuration, situant ainsi son œuvre au cœur du dialogue qui anime l’art après 1945. En effet, si au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, certains artistes à l’image de Nicolas de Staël, semblent vouloir interroger les limites entre figuration et abstraction, d’autres optent pour un retour radical à la figure, tandis que d’autres encore privilégient dès le début de leur démarche artistique, l’abstraction et ce jusqu’à aujourd’hui, comme le révèle Peinture 181 x 244 cm, 25 février 2009 de Pierre Soulages.